외롭게 살다 외롭게 죽을

내 영혼의 빈터에

새날이 와 새가 울고 꽃잎 필 때는,

내가 죽는 날

그 다음날.

산다는 것과

아름다운 것과

사랑한다는 것과의 노래가

한창인 때에

나는 도랑과 나뭇가지에 앉은

한 마리 새.

살아서

좋은 일도 있었다고

나쁜 일도 있었다고

그렇게 우는 한 마리 새.

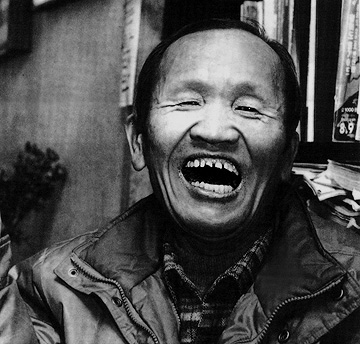

- 천상병 ‘새’, [새] 조광출판사(1971) 새는 그의 시 세계의 중심 심상이라고 할 수 있는데, 이는 시적 자아의 대리자 또는 자유 지향성의 상징이다. 새는 삶과 죽음, 천상과 지상의 교차점을 향해 날아간다. 삶은 견디기 힘들만큼 고통스럽다. 그러자 시인은 죽은 다음날 새가 되어 돌아와 죽음과도 같은 고통 속에 있는 자신의 현존을 응시한다. 영혼이 새가 되어 다시 삶을 바라보자 그것은 홀연히 찬란한 것으로 비친다. 그렇게 시인의 초연함은 삶의 절망과 고통을 한순간에 찬란한 것으로 바꿔놓는다. 시인은 한 마리 새가 되어 죽음 쪽에서 삶을 바라보고 삶과 죽음을 동시에 노래하며 현실을 초월하는 방법을 터득한 것이다. 천진무구함과 무욕으로 무장한 천상병은 생전에 자본주의적 관행과 생리에 대해 무차별적인 테러를 감행한다. 그는 시 쓰기 외에 다른 일은 하지 않았다. 그는 유유자적 떠돌며 동료 문인들과 시인 지망생들에게 술값이나 밥값 명목으로 2천 원씩을 아무 거리낌 없이 뜯어낸다. 시인은 악의없는 ‘갈취범’이었지만 그를 미워한 사람은 한 사람도 없었다. 사람들은 그를 미워하기는커녕 희귀한 문화재처럼 아끼고 사랑했다. 우리는 “세속적인 관행을 무시하며, 사회적 권위와도 무관하며, 사회의 풍습이나 통념과는 상관없이 오로지 자기의 길을 걸어간 사람”을 기인이라고 한다. 직업 관료나 사무직 같은 시인의 무리 속에서 천상병은 군계일학으로 돋보이는 기인이며 천부적인 시인임이 틀림없다. 천상병이 시의 소재로 가장 많이 삼은 게 가난이다. 일정한 직업 없이 떠돌던 그에게 가난은 피할 수 없는 것이었고, 어쩌면 자연스런 일로 받아들여졌을지 모른다. 오죽하면 “가난은 내 직업”이라고까지 노래했을까. 아버지 어머니는

고향 산소에 있고

외톨배기 나는

서울에 있고

형과 누이들은

부산에 있는데,

여비가 없으니

가지 못한다.

저승 가는 데도

여비가 든다면

나는 영영

가지도 못하나?

생각느니, 아,

인생은 얼마나 깊은 것인가.

- 천상병, ‘소릉조(小陵調) – 70년 추일(秋日)에’, [새] 여비가 없어 고향에 가지 못할 정도의 가난이라면 몹시 심한 가난일 것이다. 이 정도라면 궁핍이 시인의 몸과 마음을 틀림없이 옥죄었으련만 ‘소릉조’의 어디에도 그 흔적은 없다. 그저 가볍게 “저승 가는 데도 여비가 든다면 나는 저승에도 영영 못 가는 게 아닌가.” 하고 한갓진 걱정을 늘어놓고 있을 뿐이다. 이미 시인은 가난에 익숙해져서 그것에 따로 불만을 갖거나 원한을 품지 않는다. 오히려 그것을 길들이고, 가난이 주는 조촐한 지복을 즐긴다. 그래서 가난의 고통과 힘을 동시에 체득한 시인은 “인생은 얼마나 깊은 것인가.” 하고 삶의 신비에 대해 경이감을 나타낸다. 오늘 아침을 다소 행복하다고 생각는 것은,

한 잔 커피와 갑 속의 두둑한 담배,

해장을 하고도 버스값이 남았다는 것.

오늘 아침을 다소 서럽다고 생각는 것은

잔돈 몇 푼에 조금도 부족이 없어도

내일 아침 일도 걱정해야 하기 때문이다.

가난은 내 직업이지만

비쳐오는 이 햇빛에 떳떳할 수가 있는 것은

이 햇빛에도 예금 통장은 없을 테니까.……

나의 과거와 미래

사랑하는 내 아들딸들아,

내 무덤가 무성한 풀잎으로 때론 와서

괴로왔음 그런 대로 산 인생 여기 잠들다. 라고,

씽씽 바람 불어라.

- 천상병 ‘나의 가난은’, [새] 평생을 가난하게 살다 갔지만 시인에겐 가난조차 비참이나 불행, 원한이나 분노의 감정이 아니라 오히려 자족하는 마음을 갖자, 조촐한 행복의 조건들이 욕심 없이 투명한 눈으로 비쳐든다. 이런 마음으로 사니, 욕심에 눈이 어두워 작은 것의 귀함과 삶의 거대함, 그리고 무상으로 주어지는 행복의 조건들을 놓치는 일은 없었다. 물질적 궁핍의 상태인 가난조차 시인의 내면에 넉넉한 낙관주의를 만들어내는 정신적인 덕성의 요소가 되었다. 병원에서 요양하며 몸과 마음을 추스른 시인은 1972년에 친구의 손아래 누이인 목순옥과 결혼해 가정을 꾸린다. 1979년에는 첫 시집 [새]에 실린 작품들을 거의 다 옮겨 실은 시선집 [주막에서]를 <민음사>에서 펴낸다. 이어 1984년에는 [천상병은 천상 시인이다], 1987년에는 [저승가는 데도 여비가 든다면]을 내놓는다. |